後楽園散策もいいけれど

駅名由来の水道橋もお忘れなく

スタンプは「小石川後楽園」。観光ガイドなどでは次の飯田橋が最寄駅になっていたりもしますが、水道橋駅西口から徒歩10分程度で、飯田橋駅とさほど変わりません。ただし、スタンプは東口みどりの窓口前にあるからややこしい。東に伸びる中央線は東口・西口タイプの駅がありますが、これってホームの端と端なわけですから、出口が違うと徒歩の所要時間も5分くらい変わってしまいます。

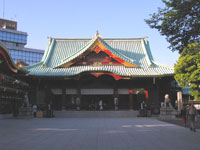

後楽園は寛永6年(1629)に初代水戸藩主・頼房が築き、2代目の光圀(水戸黄門)が改修して完成させた回遊式泉水庭園です。7万㎡以上の広大な園内に四季折々の花が咲き、日本各地と中国の名勝を模した岩や橋などもあります。大正12年(1923)、国の史跡・名勝に指定された際に、日本三名園のひとつ岡山の後楽園と区別するため、「小石川」が冠せられました。

隣接する旧東京砲兵工廠跡地には、「後楽園」の名を冠した後楽園球場が昭和12年(1937)に開場。隣接して昭和24年(1949)には後楽園競輪、場外馬券売場(ウインズ後楽園)、昭和30年(1955)には後楽園ゆうえんち(現・東京ドームシティアトラクションズ)も開園しました。競輪場は昭和47年(1972)に閉場となり、跡地は昭和63年(1988)に東京ドームが完成。一方、東京ドームとなった後楽園球場は、東京ドームホテルやドームシティに生まれ変わっています。

一方、駅名になっている水道橋は、東口の神田川に架かっており、「神田上水」 の 「懸桶」(川を渡す木製の水道橋)に由来しています。神田上水は徳川家康が江戸に入府した天正18年(1590)に造られ、のちに承応3年(1654)に玉川上水が完成して江戸100万の人々の暮らしを支えました。東口から徒歩8分のところには東京都水道歴史館(左)があり、隣接する本郷給水所公苑には神田上水の石樋(右)が復原されています。

次回の停車駅は飯田橋駅です。

※スタンプは紛失・摩滅・取替などの事情により、ない場合もございますのでご了承ください。また、駅員のいない時間帯は押せないこともありますのでご注意ください。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。