鉄道が主役の旅スタイルを応援する見どころ案内

[場所]JR信越線 磯部-横川

信越本線 横川-軽井沢 間(以後「横軽」と表記)は片勾配の急勾配区間の難所で、かつてEF63形ELを補機につける粘着運転を開始する以前には、ラックレールを使用したアプト方式鉄道により急勾配を越えていたことは当サイトの読者ならご存知と思う。年代的には、粘着方式の新線が1963年7月15日に開通し、その後2ヶ月半ほどの粘着方式とアプト方式の旧線との併用期間を経て、同年9月30日に旧線が廃止になり、これにより横軽のアプト方式区間が解消された。さて、この旧線に敷設されていたラックレールだが、意外なモノになって群馬県内の数ヶ所で見ることができる。

その意外なモノとは側溝の蓋…いわゆるドブ板に姿を変えて、未だ人々の役に立っている。

まぁ横川の碓氷峠鉄道文化むらへ行ったことがある方なら、横川駅本屋を出てスグ目の前、おぎのや横川本店の手前にラックレールのドブ板が並んでいるのを目撃されているだろう。

横川駅本屋を出ると、目の前に荻野屋本店があり、その手前にラックレールの側溝蓋が並んでいる。この存在は、碓氷峠鉄道文化むらを信越線利用で訪れたことがある人なら皆、目撃しているだろうから、鉄道好き界隈ではかなり有名なハズだ。だがしかし、ラックレールのドブ板が見られるのはココだけではない。

横川駅本屋を出ると、目の前に荻野屋本店があり、その手前にラックレールの側溝蓋が並んでいる。この存在は、碓氷峠鉄道文化むらを信越線利用で訪れたことがある人なら皆、目撃しているだろうから、鉄道好き界隈ではかなり有名なハズだ。だがしかし、ラックレールのドブ板が見られるのはココだけではない。

実は群馬県内にはまだ数カ所あるのだが、この度は「信越線西部篇」に限定して、まだ見られるラックレールのドブ板を探す旅として 磯部-横川 間にスポットを当ててみた。

なお、長野県内になるが、北陸新幹線長野開業以前には、軽井沢駅前広場のドブ板にもラックレールが蓋として使用されていたが、現在は見ることはできない。

ではまず「有名な」とは言え、上記の横川駅前のドブ板…元いラックレールの側溝の蓋から、ラックレールのビジョンの復習を兼ねて眺めていくこととしよう。

横川駅前のラックレール

横川駅は、1997年10月1日の北陸新幹線長野開業により横軽間の在来線が廃止となり、バスに転換されたため、線路的には終着駅となってしまった。

横川駅の車止め。ココが信越本線群馬県側の本線的には終端部であるが、側線としては左脇から碓氷峠鉄道文化むらまで線路が延びていて、線路的終端はまだまだ先にある。横軽区間の在来線が健在だった頃、横川駅構内では駅弁の「峠の釜めし」が立売りされていたが、それの製造元が荻野屋で、その本店が横川駅本屋の正面に建っている。

横川駅の車止め。ココが信越本線群馬県側の本線的には終端部であるが、側線としては左脇から碓氷峠鉄道文化むらまで線路が延びていて、線路的終端はまだまだ先にある。横軽区間の在来線が健在だった頃、横川駅構内では駅弁の「峠の釜めし」が立売りされていたが、それの製造元が荻野屋で、その本店が横川駅本屋の正面に建っている。

この本店の店舗の手前の側溝にラックレールの蓋が敷設されている。

ラックレールの側溝蓋を横川駅本屋側から北向きに眺めたトコロ。右の建物は「おぎのや資料館」。

ラックレールの側溝蓋を横川駅本屋側から北向きに眺めたトコロ。右の建物は「おぎのや資料館」。 「おぎのや資料館」前からラックレールの側溝蓋を南向きに眺めたトコロ。正面の建物は横川駅本屋。ナゼここで峠の釜めしの話をしたかというと、横川の駅近にはもぉ一軒、本店より大きく、製造工場が併設された「荻野屋 横川店」が国道18号沿いにあるので、「ラックレールの側溝蓋があるのはそちらじゃないよ〜」…ってことをスマートに示したかったからになる(笑)。

「おぎのや資料館」前からラックレールの側溝蓋を南向きに眺めたトコロ。正面の建物は横川駅本屋。ナゼここで峠の釜めしの話をしたかというと、横川の駅近にはもぉ一軒、本店より大きく、製造工場が併設された「荻野屋 横川店」が国道18号沿いにあるので、「ラックレールの側溝蓋があるのはそちらじゃないよ〜」…ってことをスマートに示したかったからになる(笑)。

横川駅前のラックレールの側溝蓋全体の眺め。奥は荻野屋本店。

横川駅前のラックレールの側溝蓋全体の眺め。奥は荻野屋本店。

おぎのやHP:https://www.oginoya.co.jp上の写真を見て解る通り、ラックレールの側溝蓋は約10m(ラックレールでない箇所が一部あり)に渡り道路幅いっぱいに敷設されている。

ラックレールの側溝蓋を南東から北西向きに眺めたトコロ。

ラックレールの側溝蓋を南東から北西向きに眺めたトコロ。 上写真奥の北西方荻野屋本店寄り。

上写真奥の北西方荻野屋本店寄り。 南西方おぎのや資料館寄り。■EF63の動輪

南西方おぎのや資料館寄り。■EF63の動輪

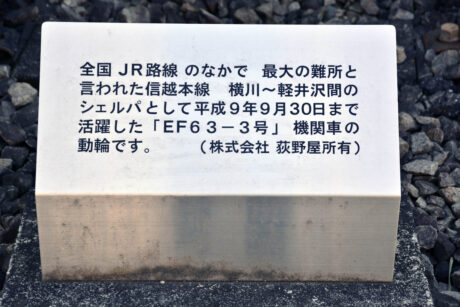

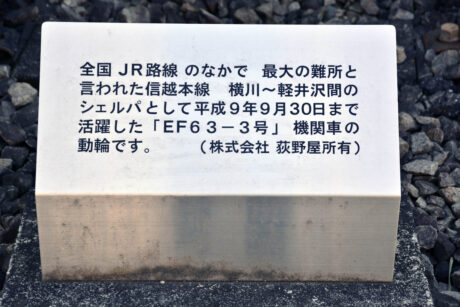

本題とは逸れるが、駅本屋前に展示してあるEF63形電気機関車EF63 3の動輪の写真にてこの項を〆よう。

横川駅本屋前に展示されているEF63形ELの動輪。右はD51 498SLの顔ハメ。

横川駅本屋前に展示されているEF63形ELの動輪。右はD51 498SLの顔ハメ。 上展示の説明板。

上展示の説明板。

榎踏切

[場所]西松井田-横川

西松井田駅の横川寄り(西方)およそ2kmの地点にある「榎踏切」の北側にラックレールの蓋が敷設されている。

榎踏切の北側からの南東向き(高崎方)の眺め。電車は211系A28編成矢絣色の下り列車。信越本線にて遭遇するのは珍しいとも訊く。この踏切の道路は、グーグルマップによると「旧中山道」とのこと。

榎踏切の北側からの南東向き(高崎方)の眺め。電車は211系A28編成矢絣色の下り列車。信越本線にて遭遇するのは珍しいとも訊く。この踏切の道路は、グーグルマップによると「旧中山道」とのこと。

なお、上写真での踏切の向こうの道路左が旧中山道で、下写真の踏切の向こうの道路右は旧中山道と国道18号を結ぶ道になる。

榎踏切の北側からの西向き(横川方)の眺め。電車は横川駅で折り返してきた211系A28編成矢絣色の上り列車。上2枚の写真に写っている211系電車は「矢絣色」のA28編成で、両毛線沿線活性化企画「線路は続くよ♪地域をつなぐプロジェクト」に合わせラッピングされたオリジナル・デザイン車輌なのだが、ナゼかこの日は信越線の運用に就いていた。

榎踏切の北側からの西向き(横川方)の眺め。電車は横川駅で折り返してきた211系A28編成矢絣色の上り列車。上2枚の写真に写っている211系電車は「矢絣色」のA28編成で、両毛線沿線活性化企画「線路は続くよ♪地域をつなぐプロジェクト」に合わせラッピングされたオリジナル・デザイン車輌なのだが、ナゼかこの日は信越線の運用に就いていた。

ラックレールの側溝蓋は線路の北側にある。

ラックレールの側溝蓋は線路の北側にある。 なんとこの榎踏切が旧中山道。厳密に言えば、旧中山道の方が先にあったので、線路が通った時に踏切設置のためクランク状になったのだろうけれども…。榎踏切の側溝蓋はラックレール4連で、この位のサイズの、世間によくありがちな側溝(実測しておらず/謝)にちょうど良い幅に溶接にて組まれている。

なんとこの榎踏切が旧中山道。厳密に言えば、旧中山道の方が先にあったので、線路が通った時に踏切設置のためクランク状になったのだろうけれども…。榎踏切の側溝蓋はラックレール4連で、この位のサイズの、世間によくありがちな側溝(実測しておらず/謝)にちょうど良い幅に溶接にて組まれている。

製糸踏切

[場所]西松井田-横川

西松井田駅の横川寄り(西方)およそ350mほどの地点にある「製糸踏切」の北側にラックレールの蓋が敷設されている。

製糸踏切の北側からの南東向き(高崎方)の眺め。電車は211系の下り列車。踏切名の「製糸踏切」には、この命名の由来となった施設がおそらく近くにあって、それが何なのか? 気になるトコロではある。あくまで筆者の予想であるけれども、同踏切の南直近に現在「稚蚕人工飼料飼育所」なる施設が建っているが、ココの場所に製糸踏切が開設される以前には、そこには何か養蚕関連の施設があって、それが語源になったのではないか!?などと過去へ想いを馳せてしまう。…この一文が、歴史的事実を記しているのではなく、踏切界隈散策の楽しみ方の一例を挙げている点なことを、賢明な読者の方々なら深読みしていただけていると思う(笑)。

製糸踏切の北側からの南東向き(高崎方)の眺め。電車は211系の下り列車。踏切名の「製糸踏切」には、この命名の由来となった施設がおそらく近くにあって、それが何なのか? 気になるトコロではある。あくまで筆者の予想であるけれども、同踏切の南直近に現在「稚蚕人工飼料飼育所」なる施設が建っているが、ココの場所に製糸踏切が開設される以前には、そこには何か養蚕関連の施設があって、それが語源になったのではないか!?などと過去へ想いを馳せてしまう。…この一文が、歴史的事実を記しているのではなく、踏切界隈散策の楽しみ方の一例を挙げている点なことを、賢明な読者の方々なら深読みしていただけていると思う(笑)。

製糸踏切の南西側からの北東向きの眺め。右が高崎方、左が横川方。ラックレールの側溝蓋は線路を渡った向かい側にある。コチラの側溝は排水路という感じのスタイルで、蓋はラックレール10連で架けられている。

製糸踏切の南西側からの北東向きの眺め。右が高崎方、左が横川方。ラックレールの側溝蓋は線路を渡った向かい側にある。コチラの側溝は排水路という感じのスタイルで、蓋はラックレール10連で架けられている。

線路側からの北向きの眺め。奥を左右に横切っている道が、何気に旧中山道だったりする。

線路側からの北向きの眺め。奥を左右に横切っている道が、何気に旧中山道だったりする。 北東側からの南西向きの眺め。中央奥の山は妙義山。

北東側からの南西向きの眺め。中央奥の山は妙義山。 北側から眺めたラックレールの側溝蓋のアップ。奥の建物が稚蚕人工飼料飼育所。製糸踏切の道路自体は、旧中山道とは直接的な関連はないが、すぐ直近を旧中山道が通っている。

北側から眺めたラックレールの側溝蓋のアップ。奥の建物が稚蚕人工飼料飼育所。製糸踏切の道路自体は、旧中山道とは直接的な関連はないが、すぐ直近を旧中山道が通っている。

製糸踏切の東側からの西向きの眺め。右の道路が旧中山道。電車は211系の下り電車。ラックレール10連とは言え、実質的に側溝に架かっているのは7連な点は、排水路の蓋として考えた場合、引っ掛かりが必要なので、幅としては賢明なスタイルといえるだろう。

製糸踏切の東側からの西向きの眺め。右の道路が旧中山道。電車は211系の下り電車。ラックレール10連とは言え、実質的に側溝に架かっているのは7連な点は、排水路の蓋として考えた場合、引っ掛かりが必要なので、幅としては賢明なスタイルといえるだろう。

赤城前踏切

[場所]磯部-松井田

あくまで筆者確認分であるけれども、信越本線の「ラックレール踏切」(勝手に命名している/笑)は、もぉ一つ磯部-松井田 間にもある。

下り列車からの磯部駅発車直後の西向きの眺め。出発信号機の先において線路を横切っているのが赤城前踏切。奥の山並みは妙義山系で、中央が白雲山、左が金洞山、右奥に小さく見える(遠近法により実は大きい山)のが裏妙義。区間的には 磯部-松井田 間といっても場所が磯部駅の横川寄り(西方)直近になるし、位置としては同駅のプラットホームから見て出発信号機よりちょっと先にあるので、磯部駅のやや構内といえなくもない。

下り列車からの磯部駅発車直後の西向きの眺め。出発信号機の先において線路を横切っているのが赤城前踏切。奥の山並みは妙義山系で、中央が白雲山、左が金洞山、右奥に小さく見える(遠近法により実は大きい山)のが裏妙義。区間的には 磯部-松井田 間といっても場所が磯部駅の横川寄り(西方)直近になるし、位置としては同駅のプラットホームから見て出発信号機よりちょっと先にあるので、磯部駅のやや構内といえなくもない。

上り列車の横川寄り(西側)から東向き(高崎方)に眺めた磯部駅で、手前で線路を横切っているのが赤城前踏切。当初の予定では、このラックレール踏切までを1日で訪ねるつもりでいたが、冬の陽は短く、無情にも自然光での撮影可能時間帯が押し迫ってしまった。

上り列車の横川寄り(西側)から東向き(高崎方)に眺めた磯部駅で、手前で線路を横切っているのが赤城前踏切。当初の予定では、このラックレール踏切までを1日で訪ねるつもりでいたが、冬の陽は短く、無情にも自然光での撮影可能時間帯が押し迫ってしまった。

群馬県内には他線区にラックレール踏切がまだあるので、この度の記事では、赤城前踏切においては前方展望の画像のみに留め、続篇の他線区の紹介時にて、同踏切の訪問記をアップすることにした。それにより本記事も「信越線西部篇」とさせていただいた。

ちなみに、その訪問記のアップ時期は、現時点では未定である。このことに関しては、ご理解いただきたくお願いする。

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。