鉄道が主役の旅スタイルを応援する見どころ案内

[場所]JR奈良線 新田-城陽

神社お宮の境内を横切る鉄道線路の踏切を訪ねる不定期シリーズです

全国の鉄道路線の中には神社やお宮の境内地に踏切が通っている場所がタマにある。そしてその景色って「ナゼここに!?」って意外性があり不思議な気分にさせてくれる。

当サイトでは、そのような境内ナカにある踏切を「境内地踏切」と名づけて訪ねる不定期シリーズを展開しているが、この度2023年1月からの約1年ぶりにご紹介になる。

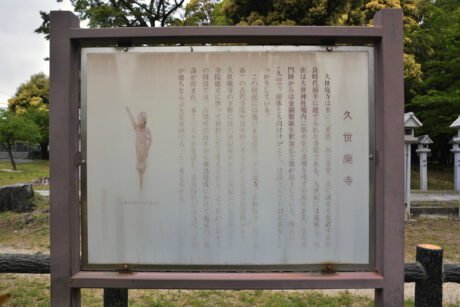

ということで、登場するのは京都府城陽市に鎮座する久世神社(久世廃寺跡)の境内地踏切だ。

城陽市には、関西他地域の百舌鳥古墳群や古市古墳群とか、大和古墳群ほどではないが、市内には古墳がポツリポツリと点在している。そのような土地なので、グーグルマップで見た限りこの森もその古墳の一つで、線路はその淵を回っているのかなとも思っていたけれども、たまたま先日に近くへ行く用事があったので、せっかくだからこの地を訪ね、境内踏切なのかを確かめてきた。

その名も「久世宮踏切」

この度紹介する境内地踏切は、位置的には城陽駅の北北西400m程の地点にある。

行き方としては線路の東側の道を通っても行けるが、まず一之鳥居をくぐってから境内地踏切を渡って境内へ入りお参りするなら、西側の奈良街道からやはり行きたい。

ここに立つ一之鳥居の形は「明神鳥居」で、扁額も掲げられていて風格がある。鳥居の先の左にはお社があり、この辺りから上り階段が始まっている。そして階段上には踏切の警報機が見えるので、まさに境内地踏切なのが判る。

見る人にもよるだろうが、筆者はこの樹木を鎮守の森の一部と捉えた。

■階段を上がると…

では、階段を上がって踏切へ行ってみよう。

この踏切の先は、平地になって参道が続いている。階段は案外急傾斜ながら、登った先が平地だと何か不思議な気分になる。

なお、同ダイヤ改正時にJR奈良線では 藤森-宇治、山城多賀-玉水 間が一緒に複線と使用を開始した点を申し添えておく。

この踏切から階段方(西側)を眺めると、階段下の先からはホボ同じレベルの平地が広がっているのも注目点だろう。

ということで、参拝へ行くのとは逆向きに、踏切を西方へ渡るとスグに急勾配の下り階段があるので、下写真のような「この先階段注意」の標識がある。

■参道北側の森は廃寺跡!?

久世宮踏切を渡った先の平地の参道左(北)側には鬱蒼とした森が広がっている。

この場合右が北なので、右側が上写真の説明板が立っている久世廃寺跡の森になる。

■久世神社本殿

上写真の位置からさらに20mくらい歩いた本殿側の眺めが下の写真で、左折の曲がり角がある。

ここまで来たら間もなく本殿だ。

いよいよ久世神社本殿へ

左折すると、二之鳥居の手前左に社務所、そして鳥居の先に丹塗り(朱)のお社が見えてくる。

■建立年代は室町時代中期とされている…

二之鳥居の先にはまた階段があり、上がると本殿の外陣と内陣がある。

外陣は瓦葺きでそれよりも新しい建立とも思えるが、それでも欄間などに彫刻を施し、さらに極彩色に彩られているので見どころ多数のお社だ。

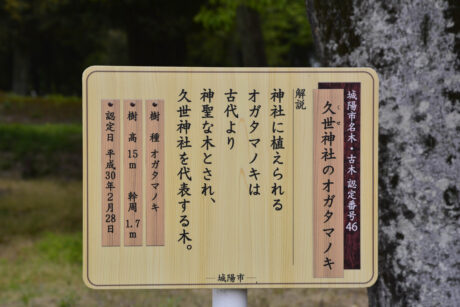

境内には久世神社本殿についいて詳しく記されている新しい案内板が立てられていたので、そちらも載せておこう。

それに加えて、先ほど参道北側にて廃寺跡になっていた久世寺は奈良時代前期の創建であることと、さらには寺域北東の丘陵上には6世紀に築造された古墳もあるとの解説が記されている。

せっかくなので、久世神社外陣の彫刻部分の写真を載せておこう。

久世廃寺跡を北西側から眺める

久世廃寺跡境内の森の西側はJR奈良線の線路に沿って北西方へ広がっている。

この境内の森の北西端を眺められる踏切があるので、その写真にて記事を〆させていただく。

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。